安房拓心高校は、地域貢献の一環として「幻の枝豆」鴨川七里や新産業創出を目指す有機無農薬(パイナップル、サトウキビ※通常は温暖な地域で栽培されるものを千葉県南房総市で栽培)、栄養価の高いイタリア野菜の栽培などに取り組んでいます。ローマのDomizia Lucilla高校は、従来の農業技術だけでなく、トマトの接ぎ木栽培やハウス式水栽培などに取り組んでいます。両校の国際交流プロジェクトでは、両校独自で行っている栽培の技術の紹介を通じて、品種や料理や加工方法等レシピの紹介、試作などを予定しています。

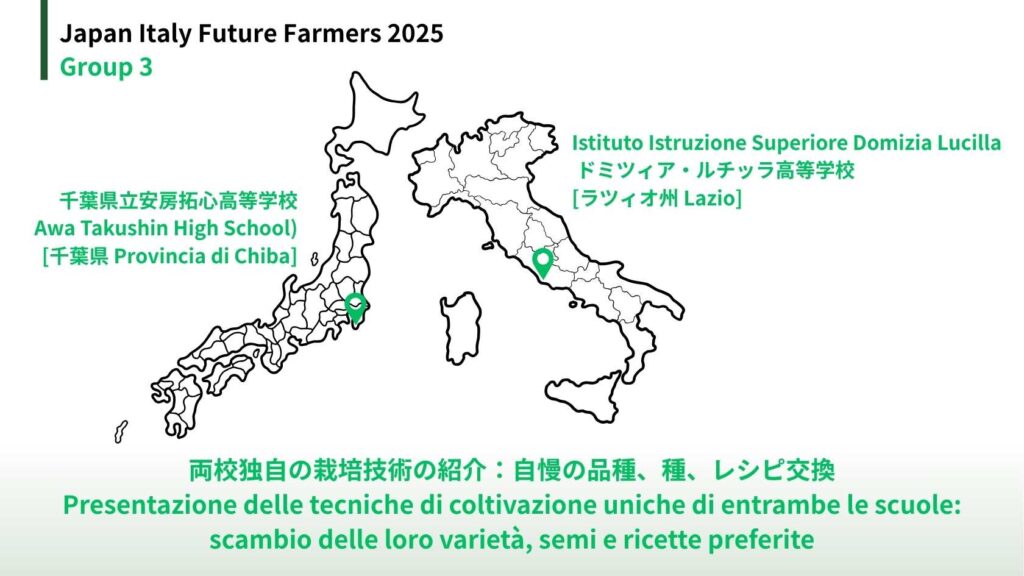

両校独自の栽培技術の紹介:自慢の品種、種やレシピ交換

千葉県立安房拓心高等学校

住所:千葉県南房総市和田町海発1604

ホームページURL:https://cms2.chiba-c.ed.jp/awa-ah/

千葉県立安房拓心高等学校は、千葉県南房総市和田町海発1604に位置する、大正11年(1922年)創立の歴史と伝統ある高等学校です。もともとは農業水産学校、農学校として地域に貢献してきましたが、平成17年(2005年)に社会の多様なニーズに対応するため、総合学科を設置し、生徒一人ひとりの多様な進路希望に応えられるよう、文理系列、園芸系列、畜産系列、土木系列、調理系列の5つの系列を設けています。

近年、進学・就職決定率がほぼ100%を維持しており、生徒一人ひとりの進路実現に向けたきめ細やかな指導が行われています。また、地域に愛される学校づくりを推進し、地域とともに歩むことを大切にしています。

本校が位置する千葉県南房総市は、房総半島の最南端に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた地域です。特に農業が盛んで、花卉栽培は全国屈指の生産量を誇ります。冬でも色鮮やかなキンセンカやストックなどが咲き誇り、「花の里」として親しまれています。食用菜花も日本一の生産量を誇り、特産品としてブランド化されています。

また、250年以上の歴史を持ち、皇室献上品としても知られる高級フルーツ「房州びわ」も特産品です。酪農発祥の地でもあり、新鮮な牛乳や乳製品も楽しめます。道の駅が充実しており、新鮮な海の幸、山の幸、四季折々の花々や農産物が手に入ります。地域と一体となった体験型観光も魅力の一つです。

このたび、日本とイタリアの農業高校との交流事業に参加できることを心から光栄に思います。長い歴史と豊かな食文化を持つイタリアの農業は、日本の農業が抱える課題に対し、新たな視点や解決策をもたらしてくれると確信しています。

特に、それぞれの国が持つ伝統的な栽培技術や品種、そしてイタリアの料理について深く学び合いたいと考えています。この交流を通じて、生徒たちは多様な価値観に触れ、国際的な視野を広げる貴重な経験を得るでしょう。未来の農業を担う若者たちが、国境を越えて友情を育み、実り多い交流となることを心より祈念いたします。

ドミツィア・ルチッラ高等学校(Istituto Istruzione Superiore “Domizia Lucilla”)

住所: Via Cesare Lombroso 118 – 00168, Roma, Italy

農業科: Via Domizia Lucilla, 76 – 00136 Roma

ホームページ:https://www.domizialucilla.edu.it/

本校には、農業科・ホテル調理ホスピタリティ・夜間の3つのコースがあります。農業科には、147名(9クラス)が在籍しており、2024/2025年度からアグリツーリズム関連サービスのための農産物の生産、加工、そしてブランディングによる価値の向上というテーマが新たに加わりました。

第二次世界大戦後の1947年、モンテ・チョッチ丘に国立農業技術学校が設立され、後に、著名な植物学者フェデリコ・デルピーノ(1833年キアヴァリ生まれ – ナポリにて1905年没)にちなんで名付けられた農業環境専門学校となりました。それが本校の起源です。植物学者デルピーノはジェノヴァ、ボローニャ、ナポリ大学で教授を務め、彼の植物生物学に関する研究は、現在の生態学へとつながる学際的な思索的学問の基礎となりました。

1990年代後半には、モンテ・マリオ近郊のチェーザレ・ロンブローゾ通りにあるトル・カルボネ通りのホテル調理専門学校の分校がこの農業学校と合併し、その際に皇帝マルクス・アウレリウスの母の名前である通りにちなんで、ドミツィア・ルチッラと改名されました。

ミケランジェロ・ブオナローティの代表作のサンピエトロ大聖堂から直線距離でわずか数メートルの場所に位置する、モンテ・チョッチ公園内にある本校の恵まれた立地は、オリーブ畑、ブドウ畑、屋外および保護された教育用菜園に加えて、最近建設された2つの水耕栽培温室もあり、典型的な農村の活動が、独特の都市環境の中で融合し一体化するユニークな空間の創出に貢献しています。